時空 解 さんの日記

2025

10月

20

(月)

21:53

本文

皆さん こんにちは、時空 解です。

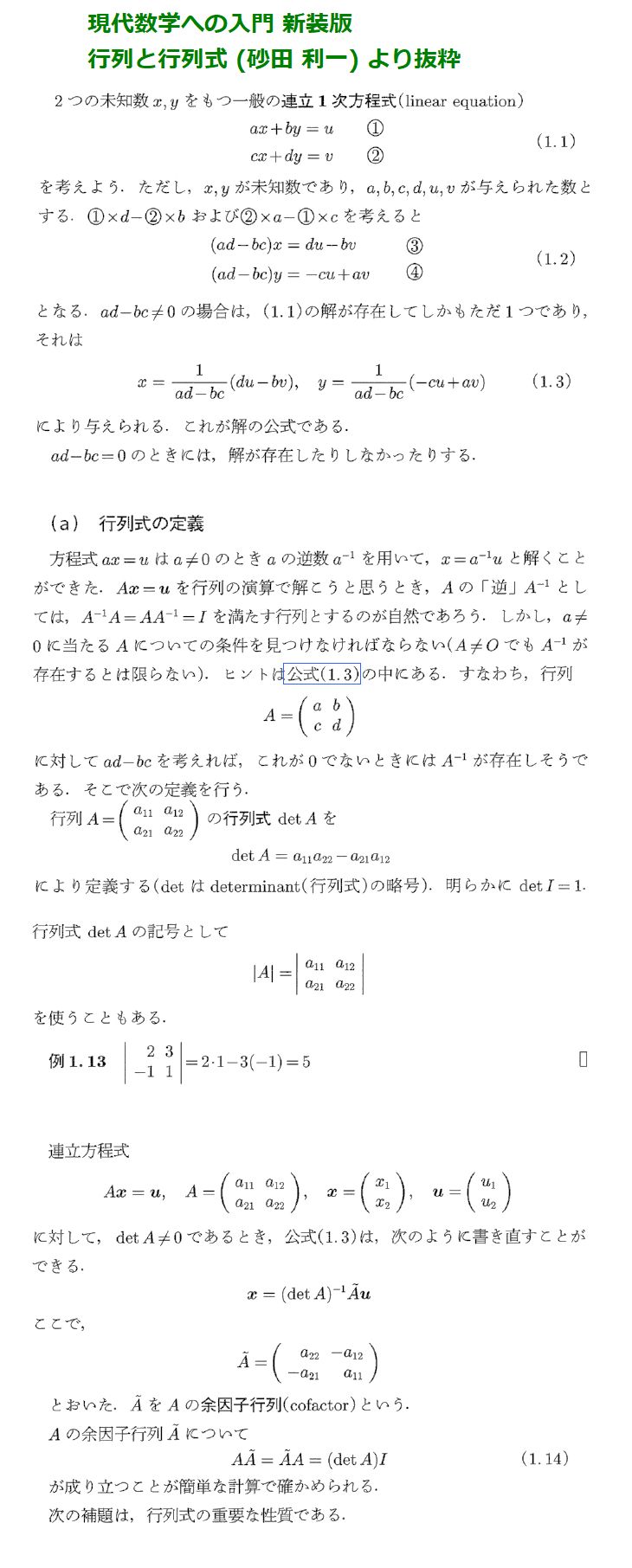

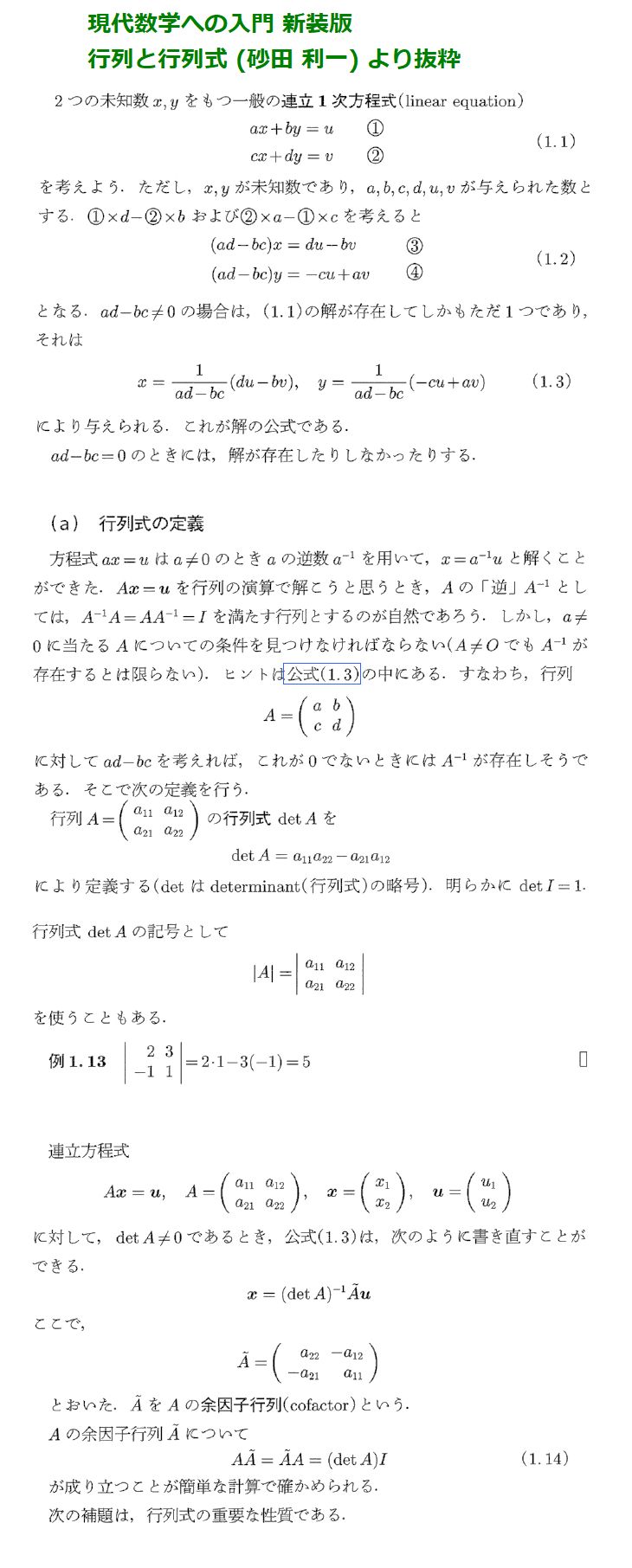

今日は朝に書籍「現代数学への入門 新装版 行列と行列式 - 砂田 利一」を読んでおりました。

まだまだ序盤を読んでいるところですが、今までは分からなかったことが、この書籍のおかげで見通しが付いてきました。

それは表題にも書いた通り「連立1次方程式」と「行列、行列式」の関係性についてです。

まずは左に、書籍からの抜粋を画像で示しておきます。

行列と行列式。

この2つは学生の頃から思っていたんですが、ややこしい計算手順を要求してくる、面倒な算術でした。

「どういう意味があるんじゃい!」

と、誰もが想うと思います。

でも、先に示した画像の中に出てくる連立1次方程式。

\begin{eqnarray}

\left\{

\begin{array}{l}

ax + by = u \\

cx + dy = v

\end{array}

\right.

\end{eqnarray}

これのいわゆる "解の公式" を作るために考案された (?) と言っていいようですね。

・参考:Wikipedia 行列から 歴史

Wikipedia に載っている行列の歴史の中にも連立方程式の解法に行列を用いたと書かれています。

このことが具体的に、先に示した書籍に解説されています。

画像の最後の方に「余因子行列」と言うのが出てきますが、これが理解出来ないと本当に意味で行列、行列式の存在意義は分かりませんけどね。

でも、これが分かってくれば、有名な2次方程式解の公式と同じように、連立1次方程式の解の公式も

$ x = (det A)^{-1} \tilde{ A }u $ …( 注意:$ x $ と $ u $ は太字と解釈して下さいね )

と書くことが出来て、これが計算できるようになれば簡単に連立1次方程式の解を計算できるようになるんでしょうね…。

これが出来ると、いよいよ大学数学に突入って感じがしてきますね。

それに、やっと物理学書に出てくる行列式も分かるようになるかな…?

まずは「余因子行列」ですね…でも難しそう。_| ̄|○

では今日も1日の習慣を始めてます。小さな一歩・挑戦を試みています。

(休日は充実した日々によって輝きますよね)

今日は朝に書籍「現代数学への入門 新装版 行列と行列式 - 砂田 利一」を読んでおりました。

まだまだ序盤を読んでいるところですが、今までは分からなかったことが、この書籍のおかげで見通しが付いてきました。

それは表題にも書いた通り「連立1次方程式」と「行列、行列式」の関係性についてです。

まずは左に、書籍からの抜粋を画像で示しておきます。

行列と行列式。

この2つは学生の頃から思っていたんですが、ややこしい計算手順を要求してくる、面倒な算術でした。

「どういう意味があるんじゃい!」

と、誰もが想うと思います。

でも、先に示した画像の中に出てくる連立1次方程式。

\begin{eqnarray}

\left\{

\begin{array}{l}

ax + by = u \\

cx + dy = v

\end{array}

\right.

\end{eqnarray}

これのいわゆる "解の公式" を作るために考案された (?) と言っていいようですね。

・参考:Wikipedia 行列から 歴史

Wikipedia に載っている行列の歴史の中にも連立方程式の解法に行列を用いたと書かれています。

このことが具体的に、先に示した書籍に解説されています。

画像の最後の方に「余因子行列」と言うのが出てきますが、これが理解出来ないと本当に意味で行列、行列式の存在意義は分かりませんけどね。

でも、これが分かってくれば、有名な2次方程式解の公式と同じように、連立1次方程式の解の公式も

$ x = (det A)^{-1} \tilde{ A }u $ …( 注意:$ x $ と $ u $ は太字と解釈して下さいね )

と書くことが出来て、これが計算できるようになれば簡単に連立1次方程式の解を計算できるようになるんでしょうね…。

これが出来ると、いよいよ大学数学に突入って感じがしてきますね。

それに、やっと物理学書に出てくる行列式も分かるようになるかな…?

まずは「余因子行列」ですね…でも難しそう。_| ̄|○

では今日も1日の習慣を始めてます。小さな一歩・挑戦を試みています。

(休日は充実した日々によって輝きますよね)

閲覧(1034)

| コメントを書く |

|---|

|

コメントを書くにはログインが必要です。 |

前の日記

前の日記